第82期名人戦七番勝負は、先週の月曜日に行われた第5局で先手番の藤井名人が勝利したことで、現名人の防衛が決まりました。不調がささやかれる(一説では歯列矯正のためとも)藤井名人ですが、大事な勝負はしっかり勝ちきるプロフェッショナリズムには感服です。終局図を見て頂くとわかるのですが、藤井先生の自陣、穴熊の堅陣はほぼ手つかずのまま残しての圧勝です。31日の叡王戦第4局でも圧倒的不利な後手番かつ失冠がかかる大局で挑戦者を圧倒。藤井八冠の強さを改めて感じた1週間でした。

将棋をやっている人ならば、『良い手を指すことより悪い手を指さないことの方がよっぽど大事』というテーゼに共感いただけるはずです。よくマンガやドラマで描かれるような、良い手をばちーん!と指す→相手「そんな手が!」と驚く、みたいなことは現実にほとんどありません。悪い手を指すと相手がそれを咎めてきてじわじわ形勢が悪化したり、こちらが優勢・勝勢だったのにたった一手大悪手を指したがばっかりに大逆転を許したり、勝敗のほとんどはミスの多寡・程度によるのです。(今回の挑戦者・豊島先生が犯したミスは、アマチュアならば気づかない本当に小さなものだったのですが)

この文脈そのままに、最近読んだ海外ニュースレターの特集に書かれていた「若いときの自分に伝えたかったこと」にいたく共感しました。

If you want to be right, don’t try to be right, try to be less wrong.

If you want to be smart, don’t try to be smart, try to be curious and humble.正しくありたいなら、正しくあろうとせず、間違いを減らすように努めましょう。

スマートでいたいならスマートを目指すな。好奇心と謙虚さを持つように努めよ。

単に正しさ・賢さを目指しては頑なになる。自分の誤りを見つめ、反省し、好奇心と謙虚さを抱えて今日もやっていこうと思います。柔らかくも強く。

💼心惹かれたもの

Carlos Cuestaさんのデスク構成:シンプルで素敵だったので参考にします。特に↓はほぼ確実に採用。 (link)

椅子:Herman Miller Aeron Onyx

PC照明:BenQ Screenbar

モニターアーム:Ergotron HX

マイク:Shure MV7

ウィンドウマネジメント:Rectangle

✏️読んだ/読んでいる

📃記事

なぜ拍手をするのか?:スポーツ会場しかりコンサートしかり、拍手で溢れる空間は気持ちよいものです。群衆が演劇や演説に拍手を送る習慣は、古代ローマで本格的に始まったとされ、16世紀には「雇われ拍手喝采師」なる職業もあったと。カンヌ映画祭、2006年の『パンズ・ラビリンス』上映後の拍手はなんと22分間も続いたんですって。びっくりの長さ。 (BBC, link)

起業にビジョンは必要ない:Buildspaceというプログラムを運営している人のブログ記事。会社を作るのは別に大層なことではなく、楽しさを追求する過程にある何かです。> "私はもともと、毎日毎日、仕事が終わるまで隅っこで黙々と仕事をする男だ。子供の頃から、私はただ黙々と仕事をこなすだけだった。答えに向かって努力することで、答えを見つけるのが楽しいのだ。" (Farza, link)

新聞社説の長く緩慢な死:全米最大の新聞チェーンであるガネットは、2年前から300紙以上の日刊紙/週刊紙で社説を排除。「読者は私たちに、ほとんどの問題についてどう考えるべきかを伝える専門知識があるとは思っていない」と。政治系の社説はもれなく無責任で、読む価値を見いだせたことがほとんどない。だんだんに消えていくものなんだと思う。 (Nieman Reports, link)

多くの高級ブランドが中国で苦戦する理由:消費が冷え込んでいるのではなく、現地消費者の期待がどんどん高くなっていることによる。特にZ世代とフィットできていないとされています。 (Jing Daily, link)

超党派に支持されている米国企業はどれ?:GM、ノボ・ノルディスク、P&G、ソニー、UPSなどはいずれも、民主・共和いずれの政党にもイメージが偏ることなく、それでいて強固な想起を獲得できている希有な企業。 (Axios, link)

戦略コンサルファームのビジネスモデルを捉える:マッキンゼーでも売上に占める戦略PJTの比率は3%に過ぎないのではとのこと。「戦略コンサルという現代のビジネスについて私が軽蔑する2つのこと」の章が面白かった。ただの平均への回帰を「変革!成功!」と呼ぶのは、不誠実なのでやめましょう。 (Roger Martin, link)

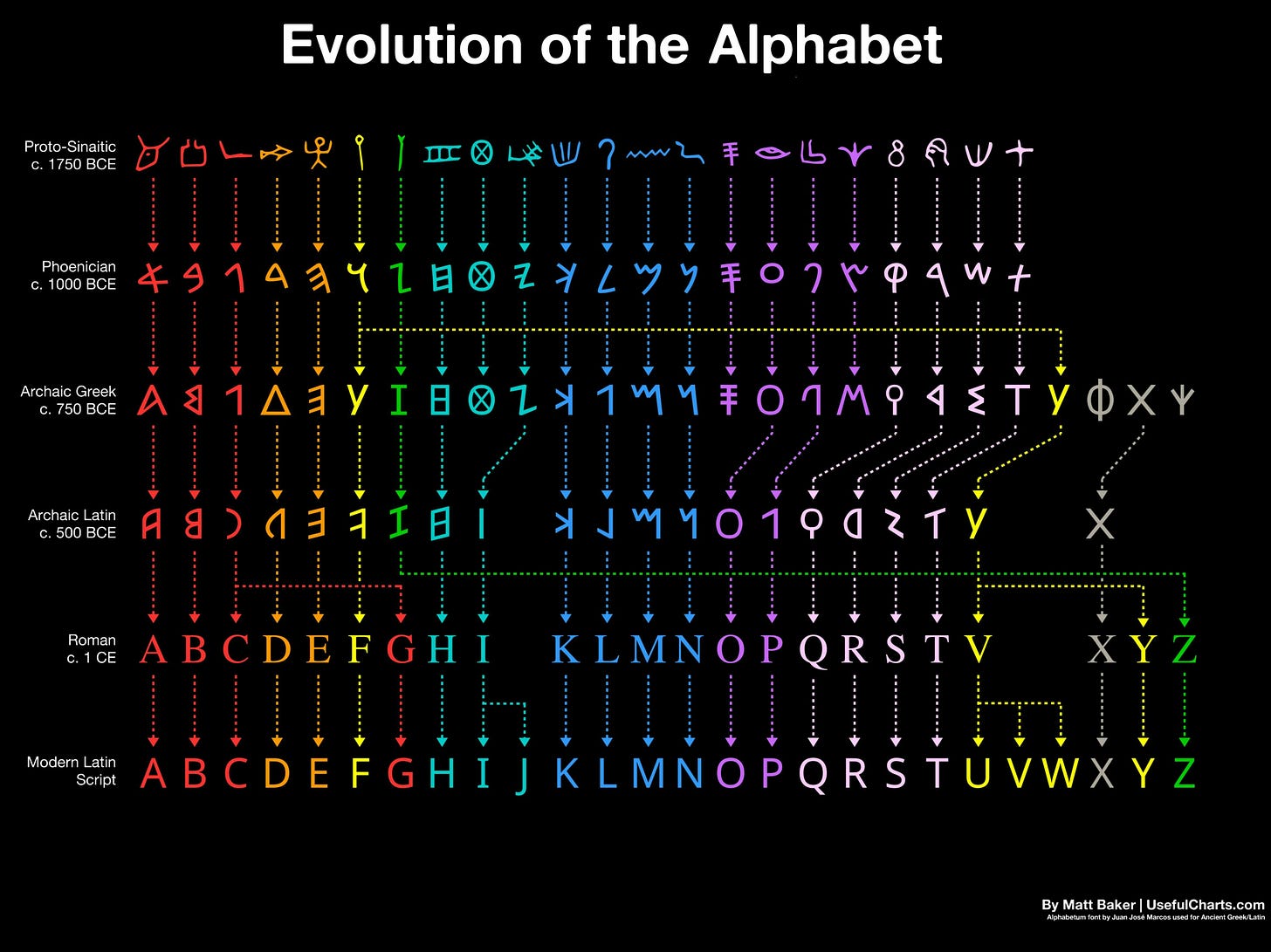

アルファベットの進化:ひらがな・カタカナでよく見るけどアルファベットにも発展の歴史が。いろいろ思うことがあって…まずIやVの広がりすごいな。そして、紀元前750年ごろにMっぽいものがあるのにそれは途絶え、ただのギザギザだったものからMが新たに生成されているところに趣がある。Lは向きが変わりすぎでは?Zも元々はIやんけ。いやIじゃないんだけど。よくわからんのですが好きです。

ジンベエザメが人知れず消えていっている:エクアドル、メキシコ、マレーシア、フィリピン、オマーン、セーシェル、台湾の、大型海運船の交通量の多い海域で相当数の鯨や鮫が危機に瀕していると80人の研究者が合同で報告。ジンベエザメは、呼吸のために浮上する必要はないが、プランクトンを食べるため、半分以上の時間を海面近くで過ごすために大型船の被害に遭いやすいとのこと。 (National Geographic, link)

嫌いなものの共有より、好きなものの共有を:ケルン大学の研究。好きの共有の方が、嫌いの共有よりも人への好感度を強くするとのこと。その背景には、嫌いな理由は多岐にわたる一方、好きな理由・背景には一定の共通事項が見えるからではと。特にマニアックな好みを持つ人は積極的にそれを開陳した方が素敵な人間関係を築けるかも。 (モダンタイムズ, link)

「ただの仕事」だと割り切ろう:働くのは楽しい。しかし同時に、それは結局仕事に過ぎない。その狭間で日々をすごそう。気軽にかつ真剣に。 (DEV, link)

📙本

NHKカルチャーラジオ 漢詩をよむ 人生をたたえる詩 白居易の生き方:社会人になって詩に触れる機会が増えました。この人は素敵な言葉遣いをするなと感じるビジネスパーソンの方々、もれなく詩を嗜み、なんなら書かれている方もいました。私は漢詩を愉しむところから始めます。 (Amazon, link)

知の論理 新装版:知の技法から連なる三部作の第2作。迫力の作品。論理は創造の対象なのです。 (Amazon, link)

…学問の本質は未知の対象との出会いによるみずからの言語の更新、革命にあります。普遍性の方に向かって絶えずみずからを編成し直し、作り変えていくダイナミズムーーそれが、学問の行為です。

その意味では、学問の世界においては、どの語彙も、どの論理もけっしてそのまま絶対だということはありません。

知のモラル 新装版:知の技法から連なる三部作の第3作。「はじめに」や「主体化」の中で語られるモラルorエチカの問いかけに関心を持ちました。ChatGPTさんによるとエチカがより個人に向いたものだと。 (Amazon, link)

知とは行為なのであり、その行為は、必然的に他者とのコミュニケーション、新しい認識のクリエーション、そして不公正さへのクリティックなどを含意している。つまり、理性的な言語の仕様を通じてみずからとは異なったもの、異質なもの、未知なものへの〈開け〉を確保し続けることが知にとってのモラルなのだ、という考え方です。

📻観た/聴いた

映画『関心領域』:今年みた欧州映画の中でトップクラスに良かった。私が一番心をやられたのは、主人公がアウシュビッツから転勤が決まった時に妻が同行を断り「わたしはここに残る」と宣言するシーン。本人の意志に関係なく大量のユダヤ人が送られてくるアウシュビッツに。楽しげな家族のシーンを映しながら、背景には銃声や輸送鉄道の音が響き、夜には壁の向こうの収容所に薄ら炎が見える演出の工夫。最後、突然差し込まれる現在のアウシュビッツ映像に、なるほどこれがタイトル『関心領域』のことか、と改めて突きつけられる作品。どのシーンにも、観ている私たちに迫ってくるものがあります。映画館で音と向き合ってご視聴ください。 (link)

空は青く、誰もが笑顔で、子どもたちの楽しげな声が聞こえてくる。そして、窓から見える壁の向こうでは大きな建物から煙があがっている。時は1945年、アウシュビッツ収容所の隣で幸せに暮らす家族がいた。…スクリーンに映し出されるのは、どこにでもある穏やかな日常。しかし、壁ひとつ隔てたアウシュビッツ収容所の存在が、音、建物からあがる煙、家族の交わすなにげない会話や視線、そして気配から着実に伝わってくる。その時に観客が感じるのは恐怖か、不安か、それとも無関心か? 壁を隔てたふたつの世界にどんな違いがあるのか?平和に暮らす家族と彼らにはどんな違いがあるのか?そして、あなたと彼らの違いは?

🧩感じた/感じている

どんなに忙しかろうと睡眠時間と水分摂取量は削ってはいけない。

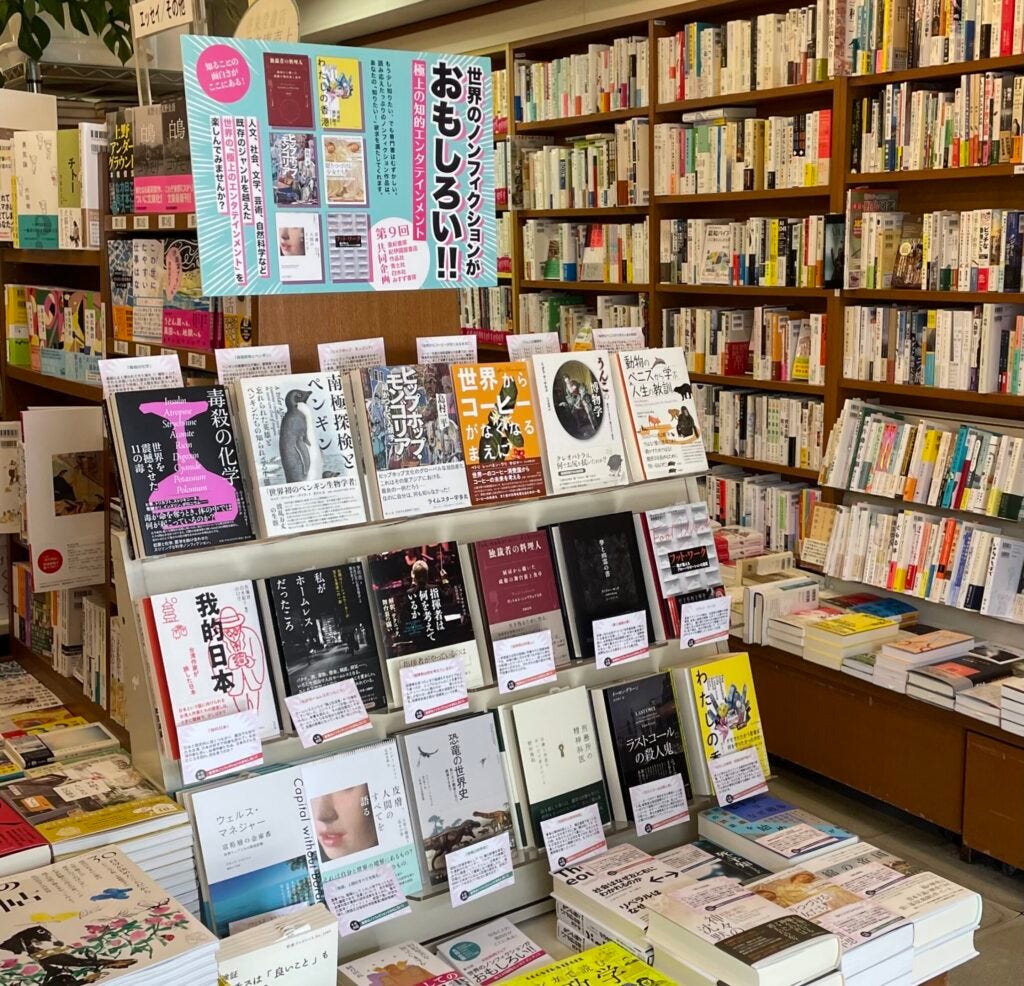

東京・文京区にある往来堂書店で開催中の『第9回 世界のノンフィクションがおもしろい‼ フェア』にいきたい。置いてある本がどれも素敵。

誰でも意見を表明できる時代・場面ならなおさらに。> "「する」「しない」の差に比べれば、「好き」「嫌い」の差はないに等しい" by 森博嗣

学びはこう進む。Masteryのレベルに達した人ほど「私などまだまだ」という。そうありたい。

🍵今の関心事

ヒストリエの最新刊が出る前に既出11巻を読み直したい、いつ手を付けるか。

蒸し暑くなる夏、いかに睡眠品質を高く保つか。

東アジアの民として、台湾有事の行方。 (link)

米国には中国との直接的な対立を避けたいという願望がある。米国は依然として世界一の軍事大国かもしれないが、ロシアと中国を同時に相手にすることはできない。そのため、バイデン米大統領は中国による台湾攻撃を回避するよう中国への働きかけを強めた。しかし、中国は米国の融和的な姿勢を〝弱さ〟と見なしているため、台湾への攻撃を抑止できないリスクは高まるばかりだ。

日本経済新聞, 5/28朝刊, 「台湾有事のリスクに向き合え」

🥑活動報告

来週から2週間インドネシア滞在です。久しぶりの海外リモートワーク、安定したネット回線に期待しています。

新オフィスの内装デザインが固まってきました。神戸・北野に9月オープン予定。ぜひお立ち寄りください。