負けを生活に組み込む:『失敗の本質』を考える🤔

最近、"勝負"してますか?

テニスを始めてから、不思議と仕事の質が向上した。単に体力がついたとか、リフレッシュできるようになったとか、あるいは運動が脳機能に良い影響を与えるといった側面もあるでしょう(130以上の質の高い研究レビューによれば、定期的な運動は認知力、記憶力、実行機能すべてに好影響を与えるとされている)。しかしそれ以上に、スポーツ、特に対戦相手のいるばっちばち勝負のリングに定期的に上がることが大きいのではないか。対戦相手が存在する競技には敗北という結果が明確に存在します。そしてそれが個人戦となると、負けたのは他の誰もない自分のみ。この定期的に訪れる負けの経験、そしてそれを自分が認識し、受け入れるプロセスが、スポーツの領域を超えて、個人の能力成長に深く関わっている。そんな仮説を持っています。

普段の仕事に目を向けてみると、私たちは「負け」の認識から眼を逸らしがち。新しくはじめたキャンペーンの成果が上がらない。売上・利益が事業計画に及ばない。キャリアの観点でも同期が先に昇進し、自身の評価は伸び悩む。どんな場面でも、負けは辛いものです。意識的に、あるいは無意識的に、個人でも部署・チームでも、ずるずると負けの認識を先延ばしにする傾向がある。例えば、新規事業を立ち上げた際、想定していた市場の反応や顧客のニーズが異なっていたとします。これは明らかに当初の仮説が「外れた」状態、小さな敗北です。しかし、多くの場合、「調査方法が悪かったはずだ」「まだ判断するには早い」といった理由をつけて、その事実から目を背け、修正を先延ばしする。本来であれば、速やかに誤りを認め方向転換すべき場面で、「負けたかどうか」の判断に固執し、貴重な時間とリソースを浪費する。これは短期的には心理的な負担を軽減するかもしれませんが、確実に事業と組織を蝕んでいきます。

スポーツの現場では、敗北は厳然たる事実です。言い訳はききません。審判の判定ミスや体調、天候など、口に出せるものはたくさんあるのだけれど、負けの事実は揺るぎません。結果を受け入れ、敗因を分析し、次に活かさなければ、前進・成長はない。テニスを通じて、「負けは負けである。それを受け入れ、次にどうするかを考えるしかない」という思考の習慣が、私の中に少しずつ育まれてきたように感じます。そして、このメンタリティは、仕事の現場で有効だと気づきます。NHK・奇跡のレッスンで、テニスコーチが高校生に伝えていた「いいかい、勝負は常に勝つか学ぶかだよ(Win or Learn)」は、大人こそが心に刻むべき言葉です。

名著『失敗の本質』では、曖昧な戦略目的、短期決戦への固執、主観的・情緒的な意思決定、硬直的な組織構造、そして組織的な学習能力の欠如などを通じて小さな失敗・敗北が積み重なり、結果として大きな失敗に繋がっていく様子が、太平洋戦争時の日本軍をモデルに丁寧に描かれています。「負けている」「あれは失敗だった」という現実から目を背ける姿勢、客観的な情報よりもその場の「空気」や精神論が優先され、過去の失敗から学ばずに同じ過ちを繰り返してしまう構造は、日本人のみならず、あらゆる人間の心根に組み込まれています。

理想を言えば、常に勝ち続け、平穏無事に日々を過ごしたいもの。しかしそうはいきません。あえて「敗北」や「失敗」を生活のサイクルの中に意図的に組み込むことで、長い目で見ると見て人生をより豊かにできるのです。新しいレシピに挑戦する、いつもと違う通勤経路を試してみる、使ったことない絵文字でLineしてみる、、、些細なことで構いません。日常的なレベルで、「小さく失敗する」機会を意識的に作ってみるのです。そんなモチベーションで、テニスを始めてくれる人が増えるといいのですが。

💼心惹かれたもの

李禹煥美術館:『両義の表現』で圧倒されている芸術家・李禹煥の美術館が直島にあると聞き、Google mapの”いつか行きたい場所”に登録しました。せっかく神戸に住んでいるんだから、西方の魅力的な場所はどんどん体験しにいかないと。 (link)

無地新聞紙:汗をかく季節、靴に新聞紙を入れておくのが習慣化しているんですが、Amazonでインクが乗っていない新聞紙が売っているのを発見。夏にぜひ。 (link)

Perfect Potion アクティブ ボディスプレー:テニスをやっているときにも爽やかでいたいので。 (link)

✏️読んだ/読んでいる

📃記事

株式市場よりも港をみよ:関税外交の不透明性が以前払拭できない中、中国からの荷物を多く取り扱うロサンゼルス/ロングビーチ港の貨物取扱量は如実に減り、一節では前年比▲35%に。さらに出入りするトラックの数も減っておりこれから影響が各所に派生していきそうだ。 (Atlantic, link)

スーダンの世界戦争:15万人以上がなくなり1,300万人以上が故郷を追われている人道危機の土地、スーダン。この3月独裁者統治時代に結成された準軍事組織/RSFが長く占拠していた首都・ハルツームをスーダン国軍が奪還。RSFの背後にはUAEが、スーダン国軍の背景にはエジプトやカタール等が控えており、農地や金貿易、紅海に接する港管理利権などの思惑が渦巻いている。トランプ政権の海外支援方針の変化もあり、ス全土に食料や医療を提供する組織である緊急対応室の75%が、資金不足のため閉鎖されている。現地記者の丁寧なレポートを読むにつけ、この内戦は長引くだろうという思いを強くした。出来ることを探そうと思う。 (SIDECAR, link)

ファシズムはなぜ人を惹きつけるのか:第一次世界大戦後のイタリア、短期間従軍しただけの新聞記者・コラムニストのムッソリーニがどうやって政治のトップへと上り詰めたのかを詳説。ファシズムの本質はイデオロギーであり、ローマ帝国などを引き合いに出しながら忠誠を煽る。彼らが用いる「国際機関・枠組みへの軽蔑を示す」「国の弱さを嘆き復活を約束する」「力の誇示と秩序を示す」等の手法は、人々の弱った心を癒やす。政治が荒れる時代こそ、いまよりも歴史を見つめよう。参考:イデオロギーを渇望する私たちの脳 (History Club, link)

第一次世界大戦後のイタリア国民は、「しばしば無能だが本質的には慈悲深い民主主義政権の下、無秩序と経済的混乱の中を生きる」か、「断固とした、しかし残忍な独裁政権に従う」かという選択を迫られた。 彼らは後者を選び、ムッソリーニたちが語る壮大な新時代の概念を受け入れた。 しかし、ムッソリーニが描いた大国イタリアの幻影は、結局のところ、悲惨な妄想であった。私たち未来の世代は、自らその教訓を学ばなければならない。

世界で最も静かな50の場所:ネブラスカ州中部でみられるナベヅルの渡り、圧巻。日常を離れる時間を持とう。 (Condé Nast Traveler, link)

よく生きるための101のルール:人のことは脇に置いて自分の仕事をすること。失敗を認めること。謝ること。大事なことは自分で調べること。言葉よりも行動を高尚なものにすること。怒りを問題解決に使わないこと。絶えず練習すること。集中すること。自分の好みを知ること。皮肉屋と距離を置くこと。好奇心を育てること。お金は貸すよりも与えること。逆説・矛盾を受け入れること。約束を守り敬意を示すこと。 (Mystery Achievement, link)

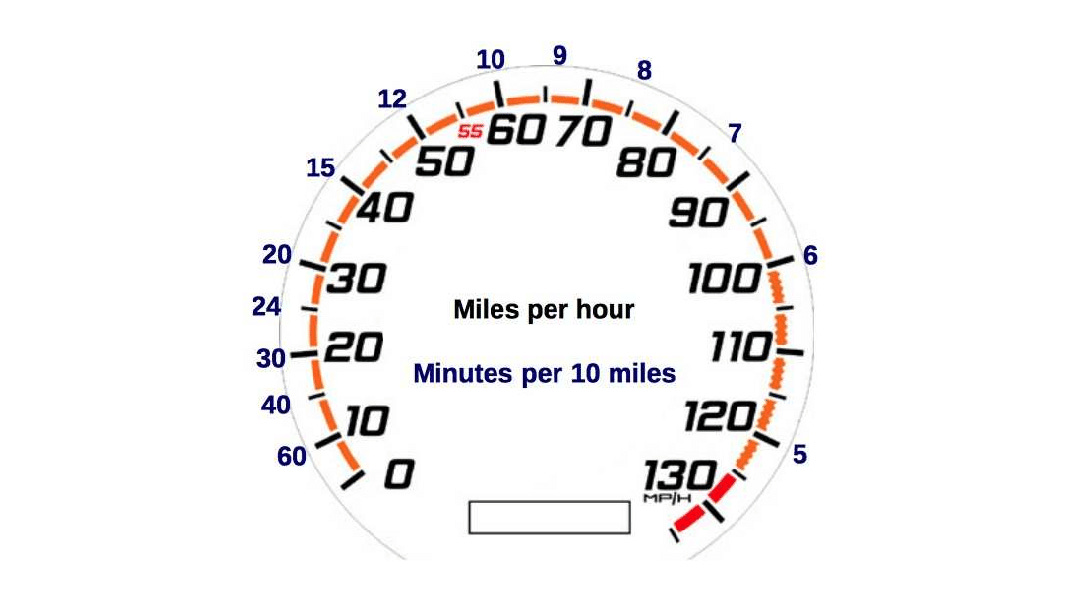

人間運転 vs AI自動運転:人間のドライバーと比較し、自動運転/Waymoの自動運転車には『エアバッグが展開する事故が81%減少』『重傷またはそれ以上の傷害が疑われる事故が85%減少』『交差点での負傷事故が96%減少』『歩行者が負傷する事故は92%減少』という如実な安全成果があると同社研究者。この成果を米国全土に広げられるなら、年間3.4万人の命を救うことに繋がると試算。ちょうどこの週末テニス帰りに運転していたところ盛大な事故を目撃しました。日本でもFSD広がるといいなぁ。 (Vox, link)

(特におすすめ)”ゆっくりと急げ”:コピーライターとアートディレクター、広告営業マンの3人が飛行機に乗っているときに精霊にあって…から始まる冒頭ジョークが面白い。私たちは短期的な時間尺度を重視しすぎているのかもしれない。目先で急いでも成果はそれほど変わらないのに。早い・速いは常に素晴らしいのか?非効率なこと、費やした時間、耐えた苦痛、強いられた努力が価値を持つ瞬間がある。自分の仕事を大切に。ゆっくりと急ごう。 (Behavioral Scientist, link)

AI時代、人に何が残るだろう:↑記事と合わせて読むと、AIの価値を目先の早さに還元してしまうのではなく、より遠くへ行くためのパートナーとして使うべきだと感じる。優れたセンス・美意識を持つ人の価値はいっそう高まり、判断力・思考力といった頭要素よりも、嗅覚や聴覚など世界との接続点が大切な時代。やっぱり人類皆スポーツ、というかテニスをやるべきだ。 (Knight First Amendment Institute at Columbia University, link)

ゆめみからアクセンチュアにJoinされる皆さんへ:先週末発表でざわついたM&A。「口八丁で色々頑張りつつ聞き出しつつ、謎の要件定義を量産し、techサイドから白い目で見られるのが主なお仕事となります」「AIをやりたい?諦めて下さい。

弊社は大企業なので、許可されたツールしか使えません。(…)社内の謎ChatGPTもどきを活用してください」大変そう。 (hatena, link)

📙本

日常のフローチャート Daily Flowchart:森博嗣の思考をまっすぐにインストールしたい。場に水を差す人になろう。たくさんアウトプットをしよう。 (Amazon, link)

人情が通り、正論には耳を傾けない。本当のところはこうなのではないか、と意見がいいにくい。水を差す人がいない。水を差すと、周囲から 睨まれてしまうから、黙るしかない。今の日本は、そんな社会になっているように観察される。

それも悪くはないだろう。ただ、大きな問題が、美談で包み隠されたままタブーになる。そして、何十年も経ってから明るみに出て、どうしてみんな黙っていたんだ、と反省するしかない。正論が通らない社会って、平和だけれど、一部の人たちが泣き寝入りする環境といえる。正論の味方がいない。マスコミが、その任務を放棄しているからだ。 (Kindle, 431)

📻観た/聴いた

Rebuild 406 “Just Two People Talking“ (N):3時間越えのヒロシマさん回。エピソード最後、大使館に提出する国籍まわりの遅延理由書噺、最近行政手続きで辟易している私の心に突き刺さりました。 (link)

コンクラーベを伝える”煙突”のライブ配信:大好きなYoutube。カモメの赤ちゃんの登場はほっこりしました。(link)

🧩感じた/感じている

太陽の力がすごい。GWの日中テニスで日焼けが止まらない。

良くするには身銭を切ること。

失敗そのものよりも、失敗したときの感情と向き合うこと。感情の揺れ動きを事前に想像できれば、ダメージは最小化できる。

🍵関心事

大型の運転免許を取りたい。家の近くの教習所があって、秋〜冬あたりに通おう。

新事業立上げで、Build in Publicをどう実践するか。

🥑活動報告

6月頭〜7月上旬の世界出張の旅程が↓です。現地にいらっしゃる方、おすすめ訪問場所がある方などぜひ教えてください。

6/2-6/5:シンガポール(現地商社とお話し)、6/5-6/18:インドネシア・バリ(現地ディストリビュータとお話し)、6/18-6/24:タイ・バンコク(トランジット+知人訪問)、6/24-7/2:アイスランド、7/2-7/8:ノルウェー or スウェーデン(メーカー面談・訪問)、7/8-7/10:ドイツ・ミュンヘンを挟んで帰国

仕事の合間、アイスランドで地球の誕生を感じてきます。

3冊目単著が11月出版で動いています。4冊目単著も先週エージェントさんに初稿を渡したところ。5冊目も企画原稿がほぼ完成。生成AIがよい相談相手になってくれているおかげで前進が早い。