村上春樹『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』に登場する沙羅は、主人公の身の丈話を聞き

限定された目的は人生を簡単にする

と呟く。強く印象に残る言葉だった。村上春樹の著作に出てくる登場人物で簡単な人生を生きる人はほとんどいない。手がかりなしにいなくなった猫や羊を探す、絶交された友人に会いにフィンランドに向かう、井戸に潜るためだけに8千万円工面するなど、むちゃくちゃだ。そして、いっとき目的を限定できたとしても、結局人生は複雑なまま(あるいは当初よりも複雑になる)である。それでも、現実世界の人たちは欲張りで、ぴかぴかの簡単さを求めて目的の簡素化を叫ぶ。”沙羅の神話”を信じている。

yu kosekiさんの『頭を良く見られたいので学ばない』を読んだ。”頭がいい人だと思われたい!”という限定された目的に従った人の、簡単な人生の話しである。

最近よく思うのは、問題を斬り捨てて、頭の良さを示したいがために、逆説的に、問題の詳細を知ろうとしない人達が増えているのではないかということである。問題の複雑さを知ってしまうと、簡単なことは言えなくなってしまう。だから、そうしたところには目を瞑って斬り捨てる。頭が良いことを示したいが故に、物事を学ぼうとしないというのは、どうも矛盾のように思うのだが、効率性という意味では整合性がとれているのだろう。

私の勝手な考えなのだけど、ものごとを学ぶのは苦しみとうまく付き合うためである。純なる楽しみを感じるのに学びはいらない。一方で悲しみや怒り、困難をそのまま受けとめる存在として、生身の人間は弱すぎる。ほとんどの動植物よりも劣るだろう。私たちは物事の道理や原理、他者や自身について学ぶことで、やっとそれらの苦と同居できるようになるんだと思う。

人が生きる上で避けられない苦しみを表した仏教用語に四苦八苦がある。生老病死の四苦に、愛する人と別れることの苦しみ、恨み憎む人とまじわる苦しみ、求めるものが得られない苦しみ、その他諸々人間要素がもたらす苦しみ(雑)の四つを加えて計8つ。頭をよく見られたいが故に学ばないのは、周りの人から低く評価されたくない(がそうなってしまいそうだ)という五蘊盛苦と、学んだとて自ら頭がすぐには良くならないという求不得苦への対応行動なのだろう。しかし結局苦は去らない。まともな大人ならわかることだと思うのだけれど、むしろ苦の総量は増える。周りが手助けしたくならないタイプの四苦八苦だからなおさら問題は根深い。

真の目的は自ら設定するものではなく、降ってくるものである。出所がわかる目的はいずれもまやかしだ。「〜を成し遂げるのが当社のミッションです」という会社はそれを達成したとしても解散しないし、「目的は3つあって〜」と語るコンサルタントはどんなデタラメをいうかその場で考えている。まやかしの目的でも機能することがあるが、それは短期的なものである。目的に人生全体の簡素化を期待してはいけない。あらゆる人生は難しい。真なる目的がまっすぐに自分に降りてきたその瞬間、私たちはあらためて、大事なのは簡単にすることよりむしろ明確にすることであると気づくのである。

<お便りをお待ちしています>

💼心惹かれたもの

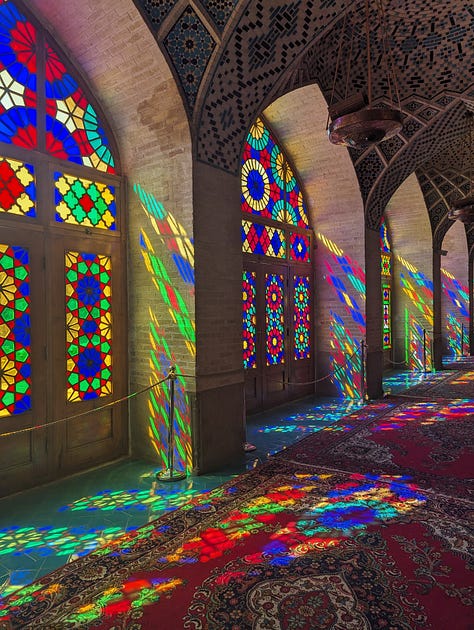

中東・イランのガソリンスタンド:北欧旅の写真をまとめていたら2年前のイランの記憶が立ち上ってきて、特に5時間のタクシー移動中に立ち寄った砂漠のガソリンスタンドのことが強く印象に残っています。昨今の国際情勢を見るに、再訪できるとは思わないのだけれど、「あそこを訪ねていなかったらいま自分はない」と感じる場所の一つ。なぜかはわからない。

✏️読んだ/読んでいる

📃記事

世界一クールな州境標識:アイスランドで大陸プレートの境目を体験して以来、”はざま”がおもしろい。米国、テネシー州ブリストルとバージニア州ブリストルを隔てるのは1本の道路で、車線の間に州境がある。その他ワシントン州の街では、国境の定義である49度線の測量をミスったばかりに、本来はカナダの領土であるはずだった街が米国に組み入れられていたりする。境目には面白いものが眠っている。それはぐーっと目を近づけないと気づけないものでもある。 (Inconspicuous Consumption, link)

Welcome to the Era of Experience:AIが学ぶ対象は、人間がつくったデータに限らず、彼ら自身の体験にまで広がっている。彼ら自身が人間の介在なしに学ぶべき体験を生み出すことで学習がループするこの”体験の時代”では、改めて強化学習が注目されることになるだろうと。Noahpinionでは人間の繋がりがデジタル空間・集団に集約されていく『ポスト・ヒューマン時代の幕開け』が取り沙汰されている。30年後の私たちは何を望み、どう振る舞う種になっているのだろうか。 (David Silver, Richard S. Sutton, link)

AIは乗数である:一方現在この瞬間。AIを道具としたときに、私たちは自分自身をどう捉えるべきか。AIを用いて良い成果を生むには、自分自身に目を向けること。AIはただ乗数でしかない。もしあなた自身が小さな係数ならあまり大きな向上は見込めない。もしあなたがマイナスの係数なら生み出されるものはマイナスにしかならない。変えるべきはAIモデルやプロンプトではなく自分自身である。 (nilenso, link)

7つのライティング・レッスン:構造を離れてから整備すること、読者の問いを1つ開いておき残りは閉じること、リズムをつくること、文法に拘りすぎないこと、アイディアを十分に漉すこと、フックの前に文脈を整えること、執筆と編集を同時に行うこと。 (World Builders, link)

インターネットとビートルズの歴史は似ている:黎明期には限られた人のみが愛し、広がるに従って馬鹿にされ、信じられないスピードで社会に浸透すると、まるで昔から存在していたかのように社会の中心的存在になった。しかしその先に待っていたのはばらばらに分離することだったのがビートルズだったのだけれど、インターネットは同じ道を辿るのだろうか。 (John Higgs's Octannual Manual, link)

Regardless of how addicted we may be - the lead is in the water, and we can’t ignore that forever.

頭を良く見られたいので学ばない:”弱い人の声を取り上げるメディア”のことも記しておきたい。ここ数年「少数派の中の少数派(あるいは、特殊な少数派)の声は誰が届けるのか」を考えているのだが、あまり話し合える人がいない。ジェンダーや性的嗜好など”メジャーな少数派/被差別群”の改善はもちろん成されるべきなんだけど、指が6本あったり尻尾がある人、定期的に大声を上げないと理性を保てない人(仮にそんな人がいたとして)のことを誰がケアしてくれるんだろうか。フェミニストやジェンダー論者が「それよりまず私たちの問題でしょ!」と主張するときに数の論理を持ち出すと大ブーメランになってしまうのだがどう折り合いをつけるのか。 (たよりない話, link)

農協はなぜ当面は必要か:学んでいない人ほど好き勝手言っている分野の例が農政含む各種政策系。記事の中にある「机上の九龍城」って韻も意味も踏んでいるいい表現で今後ぜひ使っていきたい。 (hatebu, link)

📙本

深夜特急:沢木耕太郎の名作、第1巻〜第6巻までAudibleで一気聴き。シンガポールやバンコクなど、私の旅の訪問先と重なり、同時に村上春樹のエッセイで丁寧に描かれるイタリアやギリシャの街も描かれていて豊かに楽しみました。香港、ペナン、イラン、トルコ・アンカラ、パリがお気に入り。 link

発想法 改版 - 創造性開発のために:次のポッドキャスト課題本。ワークショップやアイディエーション会議でよく使われるKJ法のやつ。 link

走ることについて語るときに僕の語ること:Audibleで久しぶりに再読/再聴。職業としての小説家と合わせて楽しみ、村上春樹作品は全般オーディオブックと相性がいい。著名作で良い朗読家が読んでいるのも要因だと思うのだけれど、文体が音型なのかもしれない。 link

📻観た/聴いた

ウィンブルドン:ハイライトを観ているだけで楽しい。結局、真剣さのみが尺度である。

🧩感じた/感じている

まつりごと/政よりまつり/祭。京都・祇園祭や博多祇園山笠を楽しもう。

責任感も倫理感も持たない人の大言は聞くに値せず、国政選挙はそんな大言が跋扈する場である。与党になる見込みのない思想政党は嘘をまき、泡沫候補は落選後を見据えて名前を売る。無責任なコメンテーターはばらまきを非難しつつ「減税で私たちの生活向上を!」と声を張り上げる(なお減税が経済成長に繋がるという実証的な証拠はないです)。わたしはそんな選挙をはやく”他人事”にしたいので期日前選挙に向かう。

時空間における対称性と非対称性。人間は対称概念に美しさを感じるけれど(左右対称、ベル型曲線、きれいなGive&Take、過去と同じ未来)、たいていは非対称、というかランダムな成り立ちをしている。運命は振り返って感じるものであって、そこに未来を投影してはいけない。ミクロには対称、マクロには非対称なのだ。

オスロの空港には「ウクライナから退避してきた方へ」と看板が立っていて、一方でイスラエル・パレスチナ関連の何かは見当たらず、北欧の歴史に思いを馳せる。国がどこまで合理的な主体であるかは議論があると思うのだけど、記憶を保持する集団としてこれほどうまく機能しているものも少ない。

🍵関心事

米政権が大見得を切ったいくつかの事案が期限を迎えるこの7月、何が起きるか。もう誰もその言葉をまっすぐに信じなくなったトランプ大統領はこれからどう振る舞うんだろう。

イーロン・マスクの精神を心の片隅に移植するには? link

「楽観的?悲観的?そんなこと知らん。やる。やり遂げる。地獄なんぞものともせず必ずやり遂げると神に誓うんだ」

“Optimism, pessimism, fuck that; we’re going to make it happen.

As God is my bloody witness, I’m hell-bent on making it work.”

🥑活動報告

AIの助けを最大限に借り、北欧滞在中に新事業進出補助金の申請を終えました。今週10日が申請〆切。電子申請可能は駆け込みがきくのでみなさまお急ぎください。

<お便りをお待ちしています>