自炊、ショーペンハウアー、夏の幸福🌻

8月も後半戦。また暑くなってきました。ご自愛。

田中志/たなかのぞみといいます。経営コンサル兼ラケットスポーツアパレル屋の店主。

毎週月曜朝に読んだものや観たもの、考えたことなどを紹介しています。

有料購読者・サポーターさん募集中。コメント・フィードバック歓迎です。

お盆前から自炊習慣を復活させた(2年ぶりn度目)。茄子の焼き浸し、新生姜の甘酢漬け、ラタトゥイユ、簡単な料理ばかりだけど、つくっているときも食べているときも楽しい。健康にもなる。秋、その先まで続く習慣にしたい。

少しだけ古い書籍をテーマに、2人で同じ本を読んで各々感想を話し合うポッドキャストをやり始めてもう数年になる。『ルワンダ中央銀行総裁日記』や『フォークの歯はなぜ四本になったのか 実用品の進化論』みたいなお気に入り書籍に新しい光があたったり、坂口安吾『堕落論』やテネシー・ウィリアムズ『欲望という名の電車』のような、文学音痴の私一人では扱いきれない名作を読む機会にもなっている。完全に自分たちの方を向いたメディア。ブログやポッドキャストってそういうものでしょう?

そのポッドキャストの次の課題本として、ショーペンハウアー『孤独と人生』を次の課題本として読んでいる。「いっさいの生は苦しみである」と仏教類似理念を原則としつつ、その日々なんとか快く過ごす方法を説く。『幸福のためには孤独と知性が必要』と語り、富や自由と幸福を安易に結びつけない悲観の哲学者・ショーペンハウアー。富や名声は苦しみへの対応にはなり得ない、必要なのは何人もその人から奪えない何かだという。

完全な健康と、体の組織の調子のよさから生じた落ちついた明朗な性格、明白に生き生きと事物の内部にまで浸透して、これを正しく把握する悟性、節度ある柔和な意志、それに正しい良心などは、いかなる位階や富をもってしても代用できない長所である。なぜなら、人がおのれ自身であるもの、すなわちその人が孤独になってもつきしたがい、なんぴともその人に与えたり、あるいはその人から奪ったりすることができないものは、その人にとって、自分の持ちものや、その人が他人の目にいかに映るかといったことよりも、明らかにより本質的なことだからである。

(Kindle, no,128)

長所にするなら金より健康、知識より悟性・良心、判断力よりも意志の強さである。私も、最近同じような実感を持つ。

自炊習慣は幸福へと繋がっている。大葉をいれれば何でもおいしくなる。複雑な工夫はいらない。「レシピにはないけどちょっと入れてみようか」と思い立ち、あとはちぎり入れるだけだ。夏は大葉がたくさん手に入る季節。夏はエネルギーと幸福の季節である。

<お便りをお待ちしています>

💼心惹かれたもの

カトキチ 冷凍さぬきうどん:電子レンジでうまーーーーーい!!となる。なお、これを使った料理も自炊と見なしています。コンビニで出来合いのものを買ったり外食をするよりもよっぽど自炊度が高いので。 (link)

やみつき大葉なす:簡単な自炊でうまーーーーーい!!となる。夏は野菜がうまい。 (link)

ソニー/SONY α6400:テニスアパレルの撮影用にどうかしらと狙っているやつ。カメラは上を見るときりがない製品カテゴリーなので大事なのはどこで気持ちの折り合いを付けるか。 (link)

✏️読んだ/読んでいる

📃記事

1910年、世界は急速に動いていた:デレク・トンプソンが歴史家フィリップ・ブロムの著書『めまいのする年々/”The Vertigo Years: Europe 1900-1914”』を深く読み解き、1900年から1914年にかけてのヨーロッパが経験した、急激な技術革新、社会の混乱、そして精神的な危機が、AIやデジタル化に揺れる現代と驚くほど酷似していることを論じている。1910年前後の世界は、自動車、飛行機、自転車といった新しい交通技術によって、人々の生活のスピードが劇的に加速。当時の批評家たちは、この速さは不自然なものであり、人間性を機械に変えてしまうと警告していた。当時の芸術家はモデルにズムと呼ぶ芸術運動を起こし人間性に関わる”古くて正直な何か”を探求、マックス/ウェーバーやフロイトは対照的な視点で人間性を再定義した。さて現代、どんな芸術家・思想家が生まれるだろうか。 (Derek Thompson, link)

あなたが不幸なのは資本主義のせいではない:特に若い世代の間で、個人的な不満や社会問題のあらゆる原因を「資本主義のせいだ!」とする風潮がある。しかしそれは誤りで、資本主義が”責任転嫁のための便利なスケープゴート”として機能しているだけだと痛烈に批判しているのがこの記事。これは個人の主体性を否定する危険な思考停止であり、自分の問題を資本主義という『巨大で、漠然としていて、自分ではコントロール不能な外部の力』のせいにしてしまえば、その問題を解決する個人の責任から逃れることができるが、それは時的な慰めに過ぎず、長期的にはさらなる不幸に繋がるのだと。そして、現代の若者が抱える不幸の真の原因は資本主義経済ではなく、仕事以外の領域における目的感や社会的な繋がりの欠如にあると。経済学徒として (Reason, link)

中学の夏休み:プロとして活動する中で感じる『諦観と結びついた前向きな気持ち』この記事を読んで再発見しました。 (shi3z@note, link)

ただ、人は得意分野においても自分がそれほど賢くないことを知るべきだ。

それが結局は自分の人生の解像度を上げてくれる。教養とは、ただ知ることではなく、思い知ることだ。

プログラミングに情熱を傾けることは、「自分が馬鹿だと思い知る」という意味で極めて真っ当である。他人が僕に期待するほど、僕は賢くもないし有能でもない。むしろ自分がどれだけ無能で無力であるかある程度は自覚しているつもりだ。

その自覚があるから、無能なりに思ったことを口にできるのである。

僕の言葉を裏付けるのは、僕が過去にした無数の失敗がある。

気が遠くなるほどの数々の恥ずかしい失敗を乗り越えて、今の自分が或る。これだけ失敗を繰り返すと、いまさら失敗など恐れるに足らない。

1000の失敗の後の1001番目の失敗のことなど誰が気にするだろう。

"科学論文不正工場"が急成長:科学研究における不正行為がもはや悪意を持つ個々人の逸脱行為ではなく、論文工場/”ペーパーミル”という組織が一大産業として行っている衝撃的な実態を大規模なデータ分析によって告発した論文。同じデータセット・素材からの再生産やジャーナル・ホッピングなど小技を駆使して科学界をハック。特定の学術雑誌において、ごく少数の編集者と著者が結託し、互いの論文を異常な頻度で受理しあう協力的なネットワークが存在することを突き止めており、不正な論文の数がまともな科学論文を遥かに上回るペースで指数関数的に増加していることに懸念を表明している。 (PNAS, link)

素数螺旋と戯れる:素数を極座標(角度と半径で位置を決める方法)にプロットすることでパターンが見えてくる。素数がどのような数列に存在”しないか”が可視化され、背景にある制約が見えてくる。AIがどんなに前に進もうと、人間のためのデータ視覚化の価値が損なわれることはない。 (Jake Tae, link)

世界の素敵な言葉たち:特定の言語にしか存在せず、翻訳が難しい「美しい言葉」を集め、その背景にある文化的な世界観を探求するエッセイ。同じテーマで書かれた単行本『翻訳できない世界のことば』は本当に素敵なのでぜひ買ってください。ベッドサイドに置く本として最高ですよ。 (Thomas Moes, link)

Gezellig(オランダ語):友人や家族と過ごす、居心地が良く、心が温まる感覚。単なる「cozy」以上の、人との繋がりを含んだ幸福感

Commuovere(イタリア語):心温まる物語や光景に触れて、深く感動し、涙ぐむような気持ち

Waldeinsamkeit(ドイツ語):森の中に一人でいるときに感じる、孤独でありながらも、自然と深く繋がっているという穏やかな感覚

Cafuné(ブラジルポルトガル語):愛する人の髪を、指で優しく、ゆっくりととかす行為

創造を阻む"完璧さ"の呪い:創造とは、何かを生み出すことではなく、自分の頭の中にある完璧なバージョンを滅するする行為だという。私たちには、"良いものを見分ける能力/Taste"が"実際に良いものを作る能力/Skill"よりも早く発達してしまう認知的なズレがある。 (learning-lovingmeaning-making, link)

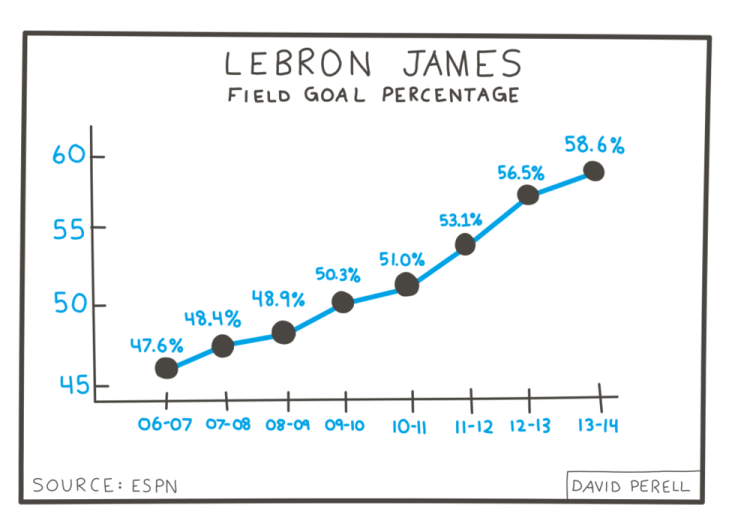

アスリートのように学び訓練せよ:NBAの帝王レブロン・ジェームズでさえ新人の時には全く活躍できず、彼は計画的かつ戦略的にトレーニングをする/し続けることでトップ選手であり続けている。そのための原則は私たちビジネスパーソンでも採用すべきものである。 (David Perell, link)

明確な目標を設定する/Set Clear Goals: 具体的で、測定可能で、達成可能な最終目標を持つこと(SMARTに!)

短期集中型で計画する/Work in Sprints:3ヶ月ごとの四半期単位を基盤に、それを日次・週次の小さなタスクに分解し進捗・モチベーションを生む

学習を”ビデオゲーム”のように設計する/Make it Like a Video Game:簡単すぎて退屈にならず、難しすぎて挫折しないような適度な挑戦を

多様な学習方法を組み合わせる/Use Cross-Training:興味を維持し、多角的な理解・技能を育むために

学んだことを共有する/Share What You Learn:学んだことを、エッセイ、コード、作品といった目に見える形でアウトプットし公開すること(これは私がこーべ通信でやっていること)

📙本

ケインとアベル 上巻→下巻:上巻中盤から急速に面白くなってきた。読みたい本がたくさん貯まっているのだけれど、何にも優先して下巻を読んでいる。激動のアメリカンドリームの魅力。 (link)

📻観た/聴いた

shunshun@Instagram:広島を拠点とするドローイング・アーティスト。ボールペンのみで描かれる作品は引力たっぷり。 (link)

🧩感じた/感じている

今井真実さんのレシピ集、料理エッセイが素晴らしい。『だいじょうぶレシピ 料理はこれだけ覚えておけばいい』『低温オーブンの肉料理』『料理と毎日 12か月のキッチンメモ』のような本から伝わってくる料理愛。noteにある『素材別レシピのもくじ』を困った時のためにブクマークしておこう。

機械式立体駐車場、最初は仲良くなれないかなと思っていたんだけど、日々使うにつれ忍耐・泰然の重要性を教えてくれる大事な存在になった。

いつの時代も残酷な真実よりも、温かい幻想の方が求められる。

🍵関心事

テニス全米オープン予選が始まる。これからの2週間でどんなドラマが生まれるだろう。

山崎豊子『華麗なる一族』をいつ読むか。10年前から積ん読にしている本書、実在のモデルが神戸にあった岡崎財閥だと知り、地縁を理解するためにも読まなければ。wikiに載っている創業ストーリーの冒頭が”破産”から始まっていてこれだけでも読み応えたっぷり。↓どうやって実現するのか全くイメージがわかない。胆力だ。

1894年(明治27年)、一念発起して海運業を起こす決意をする。ただ破産を経験した藤吉には資金がなかったため、地元の実業家などこれまでの知己を頼り、苦労の末に無担保での資金確保に成功、その資金で1,270総トンの貨物船NINGBO号をイギリスから購入

ピラティスをはじめてみようかしら。”Rebuild 411: Asking For A Friend”でKansai_takakoさんがオススメされていて気になっている。ヨガほどスピっていなくて姿勢・筋力など論理でアプローチしているのがいい。肩甲骨から股関節にいたる各関節可動域を広げて、体幹を強くしたい。

🥑活動報告

新事業進出補助金の口頭試問を終えました。出来ることは全力でやったのであとは願うのみ。

9/28~10/3、久しぶりの東京出張です。浅草奥地のスナック訪問、旧友・尊敬知人との食事が楽しみ。

<お便りをお待ちしています>