真にものを言うということは、単に何かを言うだけではない。何者かが何者かに向かって何かを言うことなのだ、という事実があまりにも忘れられている。すべての言説の中には、話されている言葉の意味に対して無関心ではいられない発信者と受信者がいるのだ。意味は彼らが変わるに応じて変化する。二人が同じことを言っても、意味は同じではない。(Duo si idem dicunt non est idem.)すべての語は場合によって変化する。言語活動は本質的に対話であり、それ以外のすべての発言形式は効果が劣っている。

(オルテガ・イ・ガゼット著 佐々木孝訳『大衆の反逆』岩波文庫, pp12-13)

スペインで刊行された『大衆の反逆』を仏読者に紹介する上で、本書で紹介する言葉や文脈が適切に届けられることを願ってオルテガはプロローグにこの文章を書いた。この本において、大衆とは身分のことを言っているわけではないし、反逆とはデモや暴力を指すのではない。なるほど、すべての言語活動は対話である。

先週、わたしたちはどれほどの対話をしただろう。社会に生きる限り、人は様々な言葉を語り、相手の話を耳に入れる。しかし、そのうちのどの程度が対話とみなせるものだっただろうか。24時間×7日間、どれほど対話に心身を開いていただろう。一方通行の言葉を放つだけ放ち、一方で他人の言葉は頭を素通りさせるか即座に反論するようなことをしていないだろうか。これらは決して対話とは呼べない。私がみてきたお仕事の現場を見る限り、対話のない場は成果も過程も寒々しい。

オルテガが問題視した”大衆”は、身分のことではない。対話を拒否する人間である。自らと異なる優れた意見やより高い知性・規範を認めることをせず、自らの凡庸な考えを絶対的な真理だと信じ込み専門家や権威を貶める。権利ばかりを主張し義務を果たさず、それを周囲から指摘されても「私はこれで満ち足りているから」と向上を目指すこともしない。100年前の欧州で書かれた本の中に、現代に蔓延る課題の原因とその行く末がたくさん描かれていた。オルテガが大衆の萌芽を感じ新聞に文章を寄稿した後にまっていたのは、ご存じ第二次世界大戦である。

2025年も残り3ヶ月だ。秋になり心身に多少余裕も出来る。自らの大衆性と向き合い、脱しよう。対話前提で語りかけ、対話する気で耳を傾けよう。大衆の凡庸さが基準になる社会であってはいけない。対話から驚きをつくろう。

驚くこと、奇異に思うことそれ自体は、理解の始まりとなる。…知性人に特有の態度は、不思議さに大きく見開かれた眼で世界を見ることにある。大きく開かれた瞳にとって、すべては不思議で素晴らしい。…知性人のしるしは、この驚く眼にある。

(同書, p65)

<お便りをお待ちしています>

💼心惹かれたもの

HIDDEN WHITE スニーカー:Allbirdsに穴が開き始めたので買換え。靴擦れでおっきな豆をつくったりもしたけど、かわいくて気分が上がります。 (link)

✏️読んだ/読んでいる

📃記事

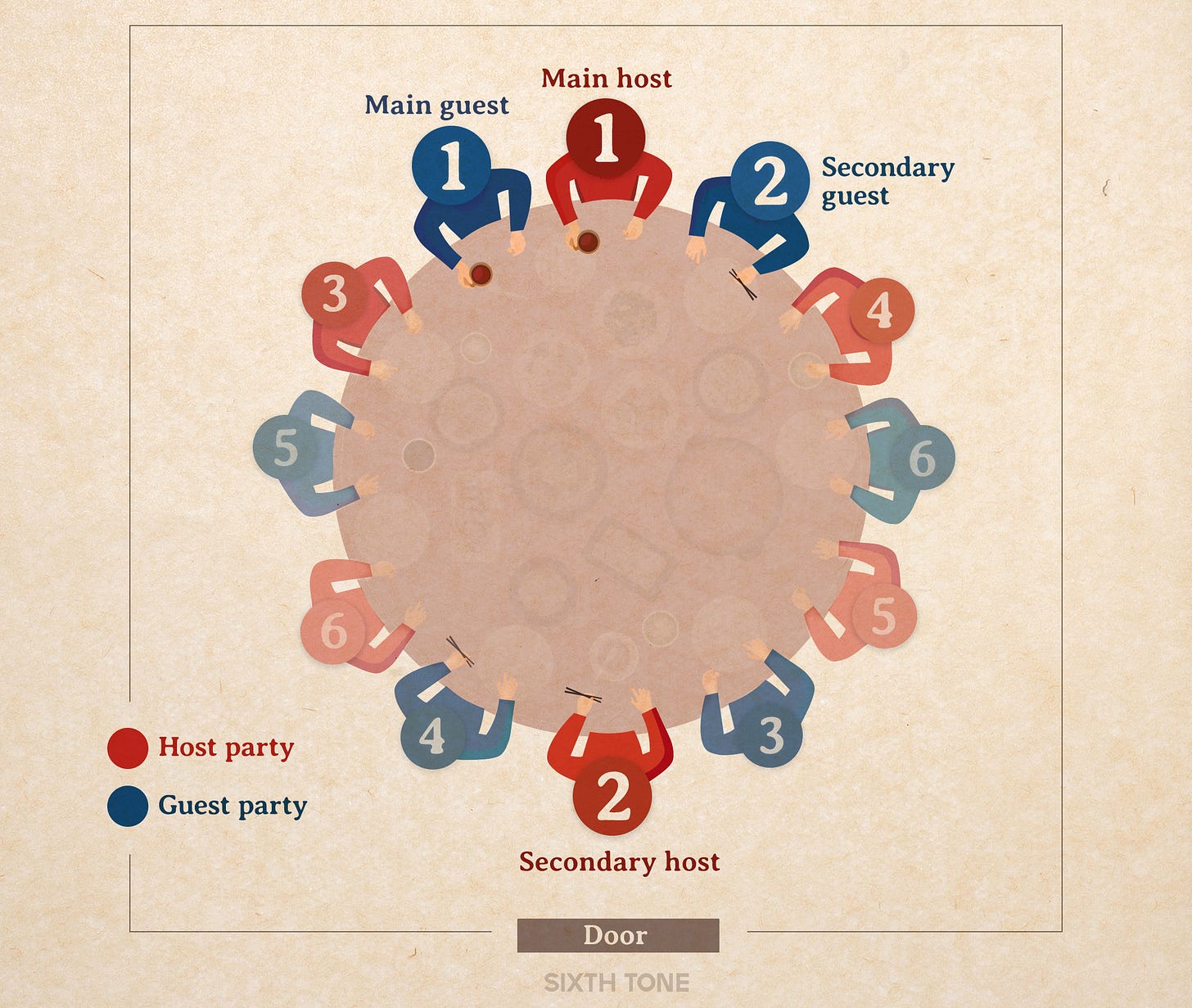

中国のビジネスに必須な酒飲みの場:ただ流れで行われるのではなく、相手の信頼性を測るための重要な夜の儀式。「酒に酔えば真実あり/In vino veritas」の言葉の通り、効率だなんだと叫ばれる現代においてもお互いの情報の非対称性を埋める必須の場として重宝されている。酔っ払った姿は単なる失態ではなく、「私を信頼してください」という力強いメッセージを送ることになるので安心してほしい。郷に入っては郷に従え。 (SIXTH TONE, link)

危機思考の限界:メディアや知識人が煽り続けることで、もはや危機は常態化している。記事著者のサム・ジーは、現代人が政治の混乱、気候変動、社会の分断といったポリクライシス/の意識に常に晒され、”危機から目を背けない姿勢”が知的・道徳的に成熟した態度だと見なされている風潮に疑問を呈す。20世紀半ばの文芸批評家ライオネル・トリリングは「悪について絶えず考え続けることは、私たちをより良くするどころか、むしろ悪化させる危険がある」と警告した。真の悪への抵抗のために必要なことは、喜びや個人の尊厳、そして人間的な精神の探求を力強く再構築することであると。ニュースを見て勝手無為に腹を立てるよりも、街に出て、自然や人々に良い影響を与える態度を示そう。 (The Hedgehog Review, link)

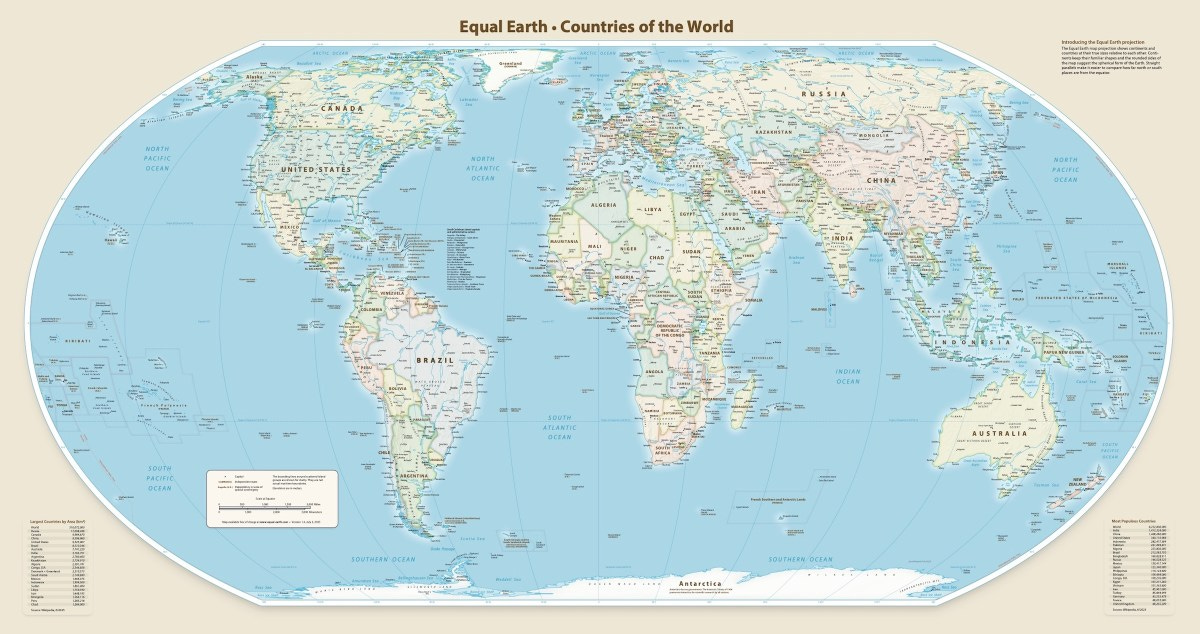

アフリカはより正確な地図を求める:アフリカ連合が自大陸の大きさをより正確に反映したイコールアース図法の地図を支持するキャンペーンを後援し始めている。Google map等で標準として試用されるメルカトル図法では高緯度地方が著しく拡大表示され、アフリカが過小表示されることに(メ図法ではグリーンランドとアフリカ大陸がほぼ同じ大きさに見えるが、実際は後者が約14倍大きい)。キャンペーン主催者は、不平等な図法の採用は単なる地図製作上の誤りではなく、アフリカ大陸の地政学的・経済的な重要性を過小評価させ有害な誤解を助長する”物語の失敗”だと語る。平等・公正の難しさ。 (Hyper Allergic, link)

確かにこうみるとアフリカってでかい。map public domain via Equal Earth 第一次世界大戦の鉄道遺産を辿る欧州→中東旅:20世紀初頭にドイツ帝国とオスマン帝国が計画したものの未完に終わったベルリン=バグダッド鉄道の廃線跡を辿る旅の記録。ドイツはオスマン帝国との同盟を強化しつつインド植民地・イギリスに圧力をかけることを、オスマン帝国は国内の多様な民族をイスタンブールと接続させ分裂を防ぐことを目指し、双方の政治的意図が合致したゆえ立ち上がった壮大な建設計画。しかし現代のこの沿線を旅して見えてきたのはあらゆる種類の分断だという。欧州は中東からの難民で溢れ極右の台頭を招き、中国資金で進められたハンガリーやセルビアの鉄道改修は汚職や事故を引き起こした。トルコとシリアの国境で鉄道網は突然断ち切られ、終着駅のイラク・モスル駅は廃墟化、線路には無数の銃弾の跡が残る。未完の鉄道の廃墟は、「世界とつながっていたかもしれない」という忘れられない夢の象徴として世界と人の心に残っている。素晴らしいロングリード、そして写真だった。 (Foreign Policy, link)

人工知能/AIではなく、”人工的創発/AE”と呼ぶべき:目の前で進む技術進化の対象を『人工知能/”Artificial Intelligence”』なる単語で表現することは、それを『人間の知性の模倣品』『AI=ナルシスト的な鏡』という誤った捉え方に閉じ込める不正確で有害な言葉だと記事著者のマリー・ドレは言う。本来AIは膨大なデータと計算能力により人間単独では知覚できない新しいパターン、言語、意味を”出現/Emergence”させる存在であり(その代表例がイルカの鳴き声を学習させた言語モデル・DolphinGemma)、人工的創発/”Artificial Emergence”として我々が築いてきた知性の生態系の中に招き入れるべきなのだ。 (In Bed with Social, link)

健康になりたいなら朝を大切に:1時間早く起きるだけでうつ病のリスクが23%低下。同じカロリーの食事でも夜遅くに食べるより早い時間帯に食べる方が体重管理において代謝的利点あり。サーカディアンリズム/概日リズムを整えるためにも朝の習慣は大事!Ouraを使い始めて私も改めて意識。 (Derek Thompson, link)

意思決定は点ではなく線である:何か決め事をする前はやたらと労力をかけるものの、実際に大事な”その意志決定を成功に導くために事後全力をつくすこと”を怠る個人・組織がいかに多いことか。意志決定の相談をされたとき、コンサルタントとして私がいうことの8割は、「やるぞ!と決めた後に一番やる気になる選択肢を選んでください」である。不可逆な意志決定はほとんどない。多くの場合、論点はエネルギー創出量の多寡である。 (note, link)

幸せは自分の人生に責任を持つことから始まる:弁護士を経て詩人になった方のエッセイ。世の中のほとんどのことはコントロールできないが、常にコントロールできるものが3つ、それは『態度、努力、愛すること』。幸福は築き上げた資産や他人への願いから生まれるのではなく、このコントロールできる3つに力を集中し、意図と責任を持って人生を築き上げることで得られる。最も難しくしかし重要なことは『自分の人生を愛していると意識的に決めること』である。エーリッヒ・フロムも名著「愛するということ」で同じことを言う。Sahil Bloomはこの逆の思想を「“被害者意識”静かなる成長の殺し屋」と名付けた。その通りである。 (Jason McBride, link)

スマートさには種類がある:複雑怪奇なこの世界をうまく渡っていくためには異なる種類の賢さが不可欠である。一つの分野に詳しい・なんでも知っていること、ふわっと地頭がいい、ということだけでは不十分である。異なる分野を結びつける賢さ、大胆さと臆病さ/謙虚さと我慢強さを両立させる賢さ、物語を語る賢さ、これらをTPOにあわせて組み合わせる人が充実した生をおくる賢人。 (Collab Fund, link)

📙本

大衆の反逆:冒頭の通り、オルテガの慧眼を感じる。本来であれば優れた少数者に導かれるべきであった”大衆人”が、政治から文化、思想に至るまで社会のあらゆる中枢を支配し、自らの凡庸さを社会全体の基準にしようとする事態をオルテガは”大衆の反逆”と呼ぶ。この反逆は、文明の恩恵を当たり前のように享受する大衆が、文明を支える知的努力や規律、歴史を軽視することで社会を内部から崩壊させる。最終的には、自発的にものごとを解決する自治社会組織を崩壊させることで国家が超肥大化し、自由が失われる危機が広がるのだと。まさにいまだ。 (link)

偶然性・アイロニー・連帯 リベラル・ユートピアの可能性:Audibleでローティの名著を学んでいるのですが、個々の文章の意味を掴もうとするも、頭の中で統合できずにいます。浅薄な私の知識基盤ではまだ扱うに至らないが、10年後に向けた肥やしとして。。 (link)

📻観た/聴いた

Ben Horowitz@a16zへのインタビュー:Lenny's Podcastに登場。CEOがする最悪のことは躊躇すること。リーダーシップとはほとんどの人が好まない決断を下すこと。(失敗ではなく)うまくやっている何かで人を判断する。失敗を当たり前のものとして受け入れる。腹括って身銭を切っている人の言葉を信じよう。Fワード連発、正直な語りに好感。

もし全員がその決定に同意したなら、あなたは何の価値も加えていないことになる。なぜなら、あなたがいなくても彼らは同じ選択をしたはずだから。あなたが唯一価値を付加できるのは、ほとんどの人が気に入らない決定を下した時であり、それこそがリーダーシップ。

🧩感じた/感じている

仕事の出来不出来、知識よりも基礎動作の徹底度に左右される。> 完璧に理解できるまで聞く & "当たり前レベル"の上げ方

🍵関心事

不況が現実味を帯びる中、法人金融資産をどう保全・再投資するか。

🥑活動報告

3冊目単著が無事に仕上がりそうで、初版発行部数と価格が決まりました。2冊目同様、内容・質に完全納得いっているかというとアレなんですが、誰かのためになれば良いと思っています。11月下旬には書店店頭やAmazonに並ぶはず。たくさん買ってください。

<お便りをお待ちしています>